三味線の胴(太鼓)について

三味線の胴は音色にとって大切な部位です。

正しい知識を得て、三味線選びに役立ててください。

三味線の胴は音色にとって大切な部位です。

正しい知識を得て、三味線選びに役立ててください。

本ページの内容を動画にまとめました↓

三味線の胴は主に大きさと形状で音色が異なります。

以下に専門的な情報を載せていますが結論だけで良い人は「密度が高く乾燥している胴が音色が良い」単純に捉えてください。

・音の強弱

太鼓(胴)の大きさ :太鼓が大きいほど振動する面積が大きくなるため、強い音がでる。

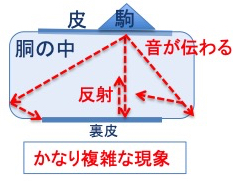

・複合音:音の深み、音の複雑さ、反射音、倍音、フラッターエコー、干渉、うなり、共振

主に「胴の形状」「胴の密度」「胴の厚み」

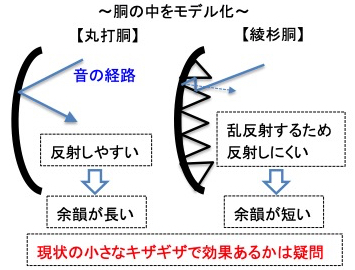

・胴の形状 :ドーム型ほど音が拡散しにくい。

(いわゆる綾杉加工は乱反射するため残響が減る方向)

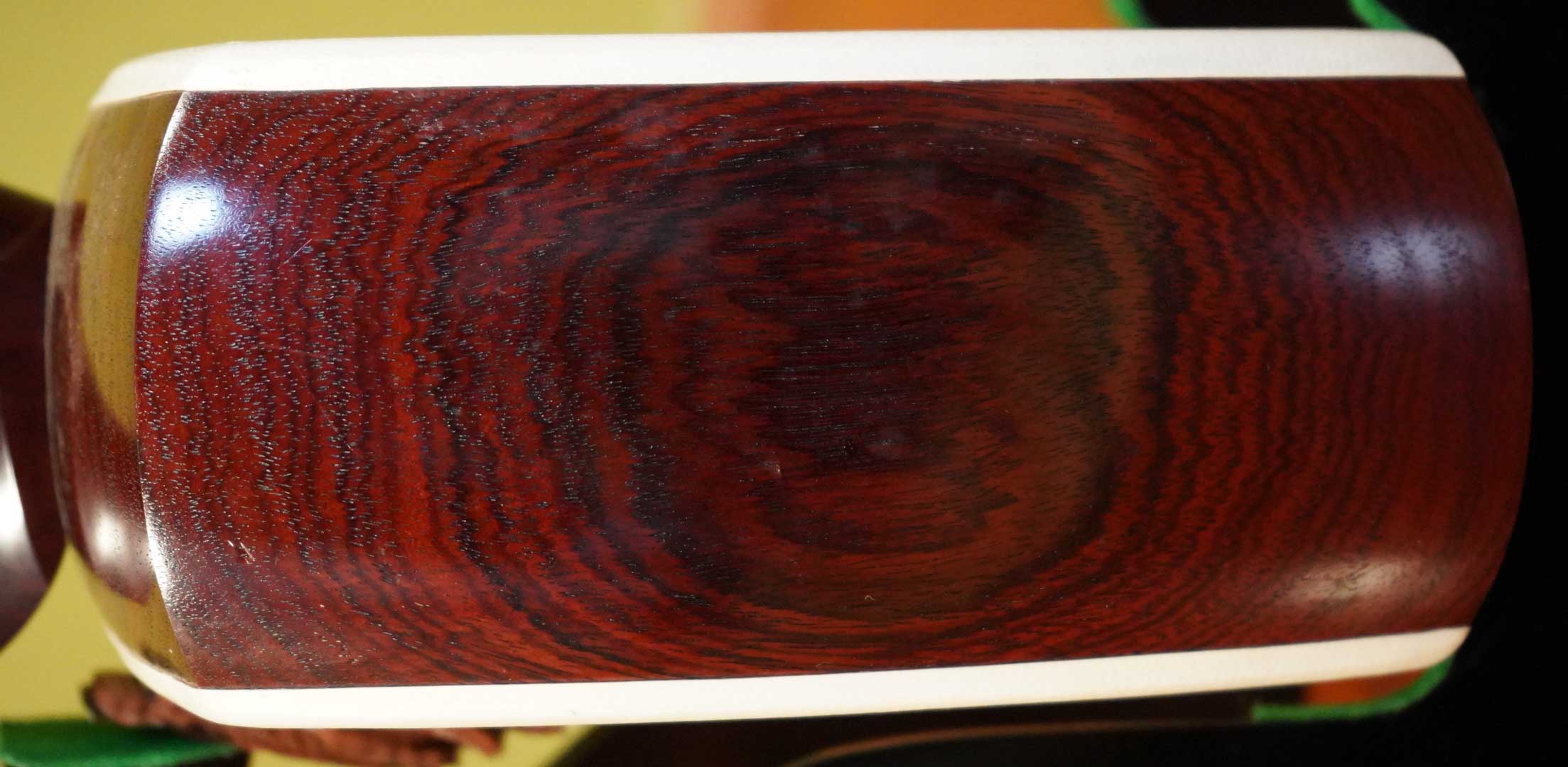

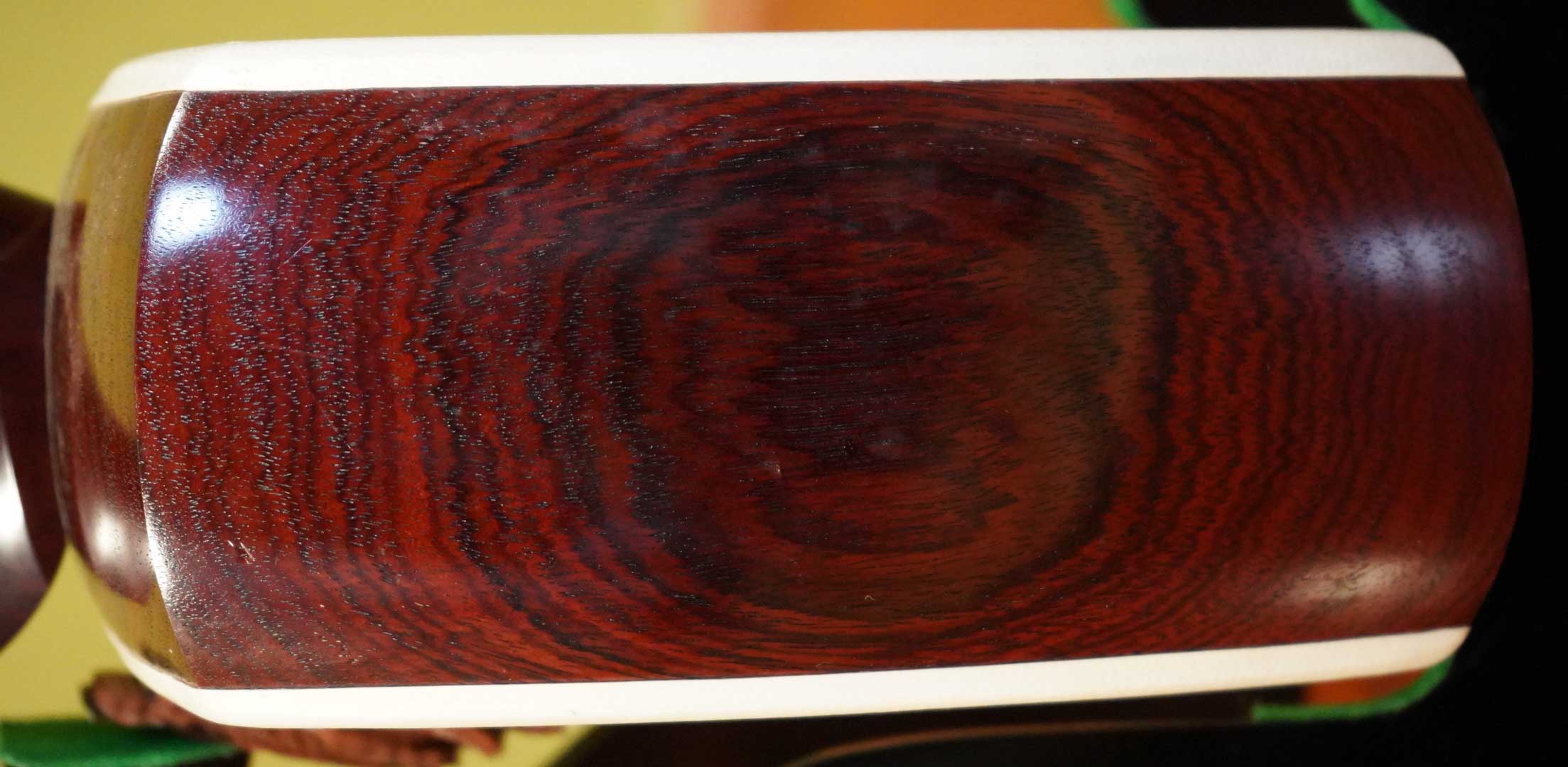

・胴の密度 :硬い木材ほど音を反射しやすい

・胴の厚み :厚い木材ほど音を反射しやすい

・木材の水分 :水分が多いほど音を反射しにくい

【法則】 音響インピーダンス ∝ √(媒質の密度 × 弾性率)

or 媒質の密度 × 音速 :高い程高反射

共振:弦を振動させると主に皮が共振し、振動する。

・また、胴の縦横の長さや容積により共鳴する音の周波数が異なる。

三味線の中の音の進行は複雑で、反射も複雑であると推定される

から一概には言えないが、特定の大きさの胴では特定の

音が共鳴しやすく、特定の音が共鳴しにくくなっている。

三味線の胴の内側にギザギザの細工を入れてある胴を「綾杉胴」と言います。

そのちょっとした加工の違いで◯◯綾杉と名称があります。

その形状によって呼び名は多少違いますが特にそれ自体に音色に変化は無いようです。

綾杉彫りは和太鼓内部の形状を真似をしたと言われています。

当店にお越しになった方が実際に綾杉彫りを見て感想を言います。

「本当にこんな小さな細工で音色が良くなるの?」

「そもそも良い音色の定義は?」

私も若かりし頃、同じような疑問を持ち、長年綾杉胴の効果について検討を進めてきました。

戦前の三味線に綾杉胴はありません。

この綾杉胴が大量に作製されたのは金細三味線が出現した1970年代であると推定されます。

つまり、伝統的な三味線では綾杉胴を採用していません。

綾杉胴は三味線の商業化が始まった70年代に突然採用されたようです。

目的は商業(ビジネス)であり、三味線を高額化することが目的だったと考えられます。

では、綾杉胴は音色はいいのか?

そもそも「音色が良い」の定義は何でしょうか?人により異なるでしょう。

それを承知の上で、少なくとも言えることとして、

「木材の密度が高い」ほうが、音と共鳴が大きくなります。

1970-90年頃の綾杉胴は密度の高い良い木材を利用していたため、綾杉彫りは関係なく、

音が良い可能性が高いです。

(2000年代以降の三味線はあまり良い木材を利用していませんのでご注意ください)

一方、

綾杉彫りは胴の共鳴を減らす方向に作用します。ギザギザがあることで音が乱反射するからです。

せっかく密度が高い木材を利用しているのに共鳴を減らす、つまり余韻を減らす方向に作用します。

綾杉胴は理論、乱反射するため余韻は短くなります。

伝統的な三味線の音色は余韻を大切にしています。

この点では理論上、不利かもしれません。

余韻を減らし、弦の音を強調したい方は綾杉胴を選択した方がいいかもしれません。

しかし、綾杉彫りはすごく小さなギザギザです。

本当に乱反射が増えるかは疑問です。

このため、乱反射の効果はなく、単に綾杉胴は良い木材(密度の高い木材)を利用しているため

音色が良いと感じる方が多い可能性があります。

綾杉胴はもともと和太鼓の胴の細工を真似たもといわれています。

一部の和太鼓は打音のみを強調したいため、余韻が減る綾杉胴は効果的な選択肢かもしれません。

三味線にそれを安易に採用していいのかは疑問でしょう。

これらを知った上で選択する必要があります。

(1)音色を重視する人は密度が高く乾燥した胴を選びましょう。

(2)「綾杉胴=音色が良い=だから高い三味線」を安易に信じないようにしましょう。

安易に「綾杉胴」=「音色が良い」と宣伝している人には意図があるのです。

特に最近の新品三味線として販売されている三味線は、そもそも密度が高くない胴を利用して、

ただ綾杉彫りを施してあるだけなので、音色への効果が微妙です。

原則は自分の好きな音色で三味線を選んでください。

つまり、ほんの一握りの三味線を熟知している一部の作り手以外は事実を把握していません。

そんな信頼できる作り手を探すことをお勧めします。

三味線は原則「試奏してみないとわからない」 これが結論であることを忘れないでください。

ただ、1960-80年代に作製された金細や綾杉胴の音色が良いと感じる方が多いのも事実です。

本ページでは音色を説明する言葉「余韻」が何度も出てきました。

「美意識」「音色の探求」に簡単にまとめてあるので参考にしてください。

本ページでご紹介したことは上達のほんの一部にすぎません。

三味線は400年の歴史が有り、奥が深すぎるため、詳細をお伝えするのは簡単ではありません。

さらに興味がある方は以下をご覧ください。

三萃園がご提供しているWEB公開情報・レポートです

三味線を学ぶ上で参考にしてください